子どもを勉強に向かわせるの方法😄

こちらのブログが弱小ブロガーにしてはプチヒットしたの👋😄

☆が53にFBシェア17。ブックマーク1。FBでは、「ためになりました」というお声もいただいたので、調子に乗ってその続編よ😄

(1)早速勉強をしましょう

日曜日の夕食時、私はチューに「何時にやる?」と聞く。もう、それで分かってしまう。「8時20分に勉強をやります。」と返事をする。

そう☝️😄

ここでのポイントは「何時にやりなさい」ではなく、「何時にやる」と聞くところ。何か遊びに誘っているようでしょ。これは小学校入学前の、彼が物心ついたときからこうしているからできるのよ。課題が多い子や勉強が苦手な子に、かたっ苦しく「勉強しなさい」じゃぁ、勉強しないのよ😅。「何時に一緒にやろうか」とフラットにした方が良いと考える🤔

(2)何から始める?

やるものは決めてある。①学校の宿題、②教科書(音読)、③日記、④算数テキスト(小6)、⑤計算ドリル(小4)、⑥国語読解問題(小6)、⑦社会テキスト(小4)、⑧理科テキスト(小4)、⑨レプトン(英語)

えっ❗️😱

沢山有りすぎだって❓😅

良いの、沢山あって。2階でこの中からいくつか彼が選んでくるの。塾で「宿題を出して管理してください」というお願いをされる。本当はそれでは真の力がつかないのよね。あと、中学生の学力は、小学校卒業までの親の関わりが大きいのよ。

いえね。親が関わらなくても優秀な子どもはいるわ。その優秀な子を見て、「子の学習に関して、親が関わらなくても良い」と一般化する親が多いこと、多いこと😅。これを言うと、「あなたはプロでしょ。(お金をもらっているんだから何でも出来て当然)」と言われてしまう😅。この日、チューは「教科書」「計算ドリル(小4)」「国語読解問題(小6)」「社会テキスト(小4)」「レプトン(英語)」を持ってきた。

👨「チューよ。学校の宿題と日記は終わったのか。」

👦「終わりました。」

👨「日記を見せてごらん。今日は何をしたのかな?」

そう☝️😁

このやり取りにはポイントがあるよ。

ポイントの1つ目は「マスト学習」、つまり必ずやる勉強を決めてあること。それを持ってきていなければ、確認する😔。私の「マスト学習」は、学校の宿題、教科書の音読(これも学校の宿題)、そして、日記。

私は、沖縄のあの少年のように「宿題をやらされるとロボットになるから、不登校する」なんていう、子どもじみた考えに同意するような大人じゃないのよ😎。まぁ、せいぜい、YouTuberとして頑張ってほしいわ。そして、周りの大人と彼を浮かれさせた大人はキチンと責任とれよ😣

その事について書いたブログはこちら👋😔

ポイントの2つ目はチェック。前に「信用しても信頼しない」ということについて、ブログに書いたわ。信用と信頼について書いたブログはこちら👋😄

子どもを信頼せずに信用しているから、チェックするの。その際に、管理のためにしていることを気づかせない配慮は必要。だから私は「今日は何をしたのかな?」とあえて言う。チューが書いた内容が気になっているのも事実。

まぁ、こんな配慮をせず、「じゃぁ、見せろ」と端的に言うときもあるのよ😅。

(3)時間管理

チューは計算ドリルから始めた。必ず私は「何分でやる?」と聞く。時間を意識させるため。また、彼が「計算ドリル」からやるのは必然なの。今までそのように仕向けてきたから。子どもの集中時間は15分程度。それに、易しい問題ばかりでも、難しい問題ばかりでも飽きてしまう。私は勉強のし始めは簡単な問題にするの。彼も気分が良いから、それが習慣化した。

間違いはあるわ😅。でも、これを5分程度でやりあげたのよ🎵😆。大きな丸をつけて、右上に合格と書いた。間違えたところは、小さな×をつけるか、間違いを教えて解き直させて、正解したら、青丸をつけてやる😄。

世の保護者は間違えた2問に目が行くの😣。でも、28問出来ていたのよ。何で欠けたところばかり目が行くのよ。そういう保護者に問いたい。あなたは完璧な人なのかと😎。

結果だけを評価せず、ナイストライの精神が教育には必要なのよ。こんな感じにね😉

丸の書き方が逆でしょ。それは、チューと向かい合っているからよ😅

(4)細切れの休憩を

1つ終わったら、休憩をとる。何分休憩するか子どもに尋ねる。チューは3分と言って、寝床に行って布団にくるまる。そして、大抵3分後には自分で戻ってくる。自分で戻ってこなくても、「3分経ったぞ」の一声で、戻ってくる😊。

(5)苦手な科目は量を少なく

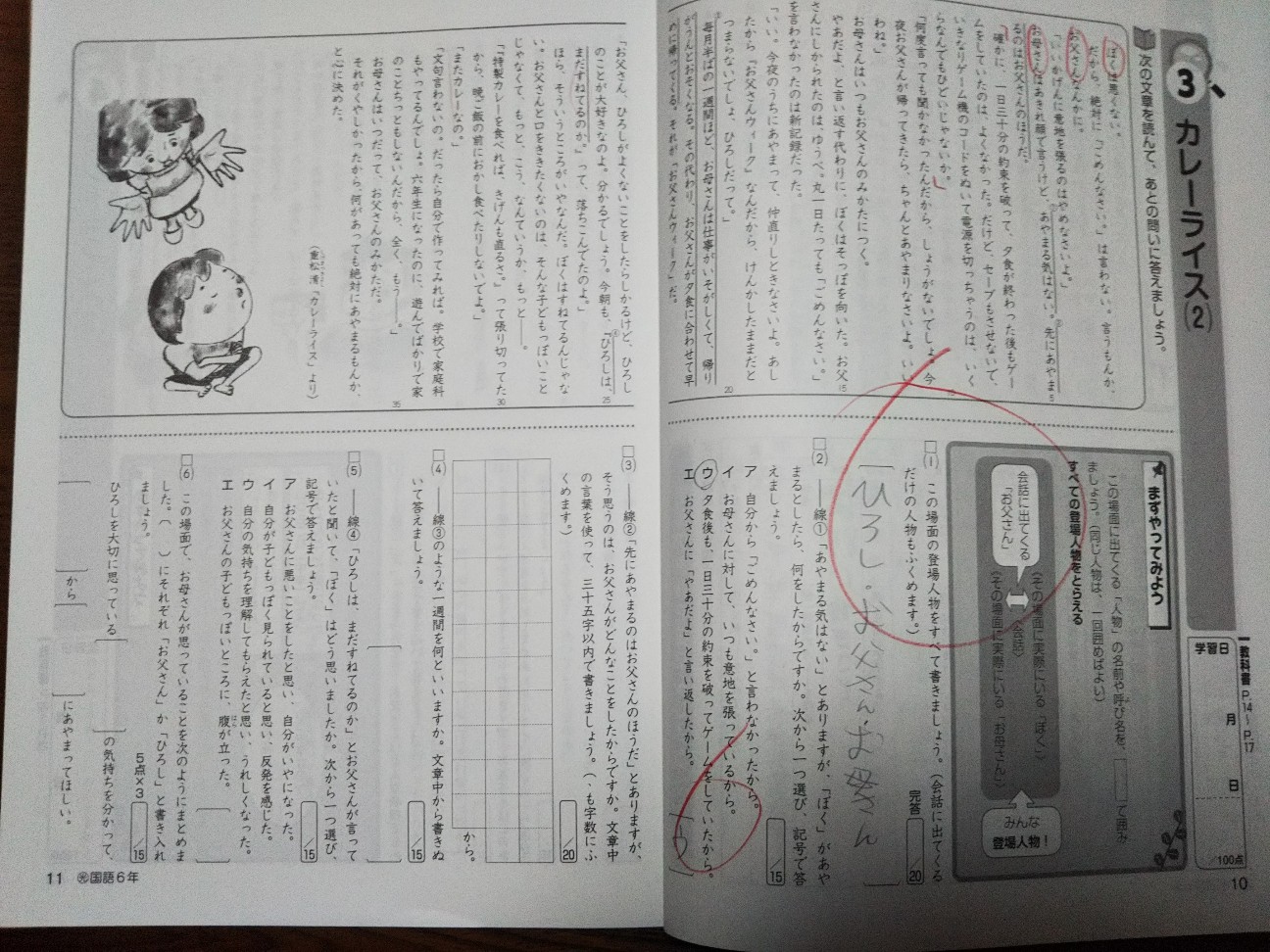

(ワーク小6 光村)

さて、この写真を見て、どう思うかなぁ🤔。2問しかやっていないのよ😅。

これで良いの。

国語の読解問題が苦手な子には、例えば5問あったら、5問を日を分けて解かせる。5日間に分けたら、本文を5回読むことになる。それで本文の理解が深まるのよ。

音読をさせている。音読って目で見て、声を出し、音を聴く。視覚、聴覚、そして口を動かすこともする。五感を使う勉強法なのよ。まあ、嗅覚はないが😅。音読することによって、何が読めて何が読めないのかも、私が把握できる😊。

社会も1ページのみよ。だって人口とか、密度って難しいよね😅。一緒に音読をして、ちょっと解説をするの。

👨「密度って分かるか?」

👦「❓」

👨「漢字で分かるかも。」

👦「温度の度がある。」

👨「温度とか湿度と言ったら、度は単位だね。温度なら温まりぐあい、湿度たったら湿りぐあい、どのくらいかを数字や言葉で表したものを、度というんだ。分かるかな?」

👦「はい。」

👨「だから、密度のいうと、どのくらい密集しているのか、まぁ、どれだけ混み合っているのか数字で表すと理解しよう。」

👦「人口密度って、人の混みぐあいですね」

👨「正解❗️」

勉強が難しくなるのは、言葉の意味を曖昧にするからよ🤔。だから、どの科目を教えるにも、言葉には拘っているのよ😁。

(6)自立学習

私は教えると自分で学ぶの比率は、3:7だと考える。何事も7割、3割に分けるのは良いことだと思うわ。与党と野党の比率は例外で、11:9と思うけれど😎。

英語は、基本、私が教えていない。CDを聞きながら、自分で勉強している。2倍速でやっているのよ😆。

このあと、学校の宿題の音読をして終わり。休み時間も入れて、家庭学習時間は1時間ほど。

(7)まとめ

前のブログに書いたことも含めてまとめておくね。

①小学生のうちにつけておきたい力

□自己管理(時間管理)

□自己決定

□能動性

具体的にはこちらのブログ👋😊

あと、子どもを能動的にする方法はこちらにも👋😄

②勉強のさせ方

□一緒にやろうと誘う

□何の勉強をするか子どもに決めさせる

→親として譲れない勉強を決めておく

□学習チェックは必ず

→管理ではなく承認のツール

□学習タームは短く細切れに

→集中力を保たせるため、小休止を挟む

□丸付けはナイストライの精神で

→結果だけでなく過程も評価する

□苦手な科目は一度に学習する量を少なくする。

□教えると自学の比率は3:7

→教えすぎない。親は丸付けだけ、承認すればよい。