塾の授業実況中継(歴史⑥)

今日は明治時代のお話だよ👨🏫。

「近現代は苦手~😱」という生徒も多い。

その原因の1つが、たったの150年の間に、たくさんの出来事があって、複雑になることだわ😅。

今回は、ある程度、細かいことを気にせずにざっくりと押さえようね。あと、生徒のみなさんは一度習ったことだから、細かい説明はしないからね。

【明治時代外観】

明治新政府は、外国に負けない強い国、そして、どこの国の植民地(属国)にもならない独立国にしようとした。周りでは、欧米の列強国が虎視眈々と領土とその領土に住む民を狙っている。

また、新政府は、幕末に結んだ不平等条約を改正しようとした。

外国から入ってくる品物に関税がかけられない(日本に関税自主権がない)。

外国人が日本の国内で罪を犯しても日本の法律で裁けない(外国に領事裁判権『治外法権』を認めた)。

それに、他国が日本と他国に有利な条約を結んだら、自国もその有利な条件を自動的に盛り込まれるている(最恵国待遇)。

こんな不平等な条約は無効だ❗️。相手の国を気にせずに撤廃だ🤛😡

何て言って、一方的に破棄なんてしない。鎖国していてほとんど世界の常識を知らない中、弱肉強食の世界に連れ込まれて、泣き言を言わずに、0から学び、45年で欧米列強と方を並べる強国にしたのよ。

現代の常識で当てはめない。

当時は、弱肉強食で食うか食われるかの世界であり、他国を侵略するのは常識だった。侵略が悪になるのはもっとあと。「不当だ!」と叫ばず、正式な手続きを踏んで、不平等な条約を改正したのは素晴らしいと考える。

明治時代は

(1)明治維新~自由民権運動の時代

1868年~1880年の約10年

(2)立憲君主国家成立の時代

1881年~1890年の約10年

(3)戦争と条約改正の時代

1891年~1911年の約20年

と大きく3つに分けると理解しやすいよ☝️😄

【明治時代】

(1)明治維新~自由民権運動の時代

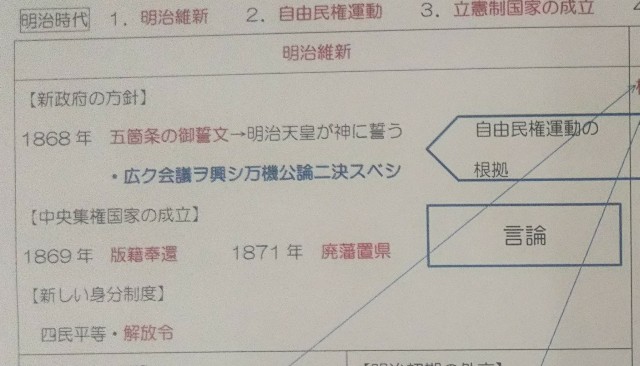

[明治政府の方針]

1868年 五ヵ条の御誓文

→徳川幕府の時代とは異なり、こんな政治を行っていきますよと宣言したのが五ヵ条の御誓文。

明治天皇が神々に誓うという形で発表された。その第一条には「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ」とあった。「これからの政治は会議を開いてたくさんの意見を聞いていきましょう。」と天皇が神々に誓ったのよ。一部の譜代大名が政治をする幕府の政治と大きく異なるわよね😉✨。

【中央集権国家の成立】

江戸幕府は、幕藩体制。幕府の権限は強かったけれど、諸藩は独自の政治を行っていた。例えば薩摩藩(鹿児島県)では、表立って反抗しないが、幕府の意向に反することもやっている。それに農民は年貢を幕府ではなく藩に納め、藩は独自に使った。こんな連合政権よりも中央(政府)に権力を集中させ、政府の意向が全国隅々に行き渡る政治を行った方が国が強くなると考えた。

1869年 版籍奉還

版は版図、つまり土地のことよ。

籍は戸籍というわね。つまり民。

藩主は、土地と民を奉還(天皇に返す)ということね。日本には、日本の国土も民も天皇のものという信仰がある。公地公民も大政奉還も犯跡奉還も、この信仰の上のものなのよ。

ただこれは元藩主に権力をそのまま残したから、不徹底なものとなり、失敗だった。

1871年 廃藩置県

藩を廃して県を置く。江戸幕府が強いけれど、何だかんだ言って諸藩では独自の政治をしている。江戸時代って、結構、地方分権なのよ。藩は国。だって国許へ帰るなんて言うわよね。江戸にあった諸藩の藩邸は、今でいうと大使館みたいなものよ。日本人という感覚はなく、長州人とか薩摩人という意識の方が強かった。日本人という意識が強くなったのも、幕末から明治にかけてね。

県には政府が決めた役人(県令)が派遣され、政府の意に沿って県を治める。これが中央集権ね。中央とは「政府」。政府に権力や権限を集中させて、その手足となるのが府知事県令なの。

【新しい身分制度】

四民平等・解放令

平等になったといえども、皇族は別格。公家や大名は華族なって特別扱い。その華族の中でも、公侯伯子男という序列がある。武士は士族となった。農民、町人は平民となった。あと、穢多・非人という差別されていた人たちが解放令で平民となったが、「新平民」と言われ差別が続いたとも。この差別問題は、もっと語りたいが、今回はこのくらいにしておこう😌。

【板書内容】

→完成した板書例を切り貼っているから、書いていることが前後しちゃうわよ😅。「自由民権運動の根拠」とか「言論」は後で書き足すものなのよ。

このあと、大きく2つに分けて、理解する。1つは「近代化への道」、もう1つは「明治初期の外交」

【明治初期の外交】

1871年 日清修交条規

1875年 千島樺太交換条約

江華島事件

1876年 日朝修交条規

小笠原諸島日本に帰属

1879年 沖縄県の成立

👨🏫「さて、明治初期の外交を年代で並べてみて、何か気づくことはあるかなぁ。」

👧「なんか、立て続けという感じがする。」

👨🏫「よいところを気づいたね。まさにそこなんだよ。特に、1870年の後半に集中しているね。では、1872年から1874年の3年間の空白は何をしていたのかというと…。』

1871年末~1873年

岩倉遣欧使節団

凄いよね😱。国の中心人物が軒並み海外に視察に行ってしまうんだから。30代前半から40代のまだ若い人たちだ。今でいうと、年齢は上だが、安倍総理大臣や麻生副大臣など内閣の主要メンバーが、約2年間国を空けるんだよ。

岩倉具視

大久保利通

伊藤博文

木戸孝允

山田顕義

そうそうたるメンバーだ😄。

この岩倉使節団の目的は「条約改正の下交渉」だ。政府の主要メンバーが約2年の間、国を留守にするほど明治政府にとって「条約改正」は重要だったということが分かる。このあとも、「不平等条約は不当だ❗️」とヒステリックに金切り声をあげて国と国との約束を破棄することもせず、世界の正規の方法で条約を改正したことは、日本人としてもっと誇っても良いと思うよ。前政権(江戸幕府)が結んだ条約であっても、明治時代の日本の政治家は国と国との約束として一方的に破棄をしなかった。その第一歩がこの「岩倉使節団」なんだ。

👨🏫「その間、日本国内はどうしていたんだろうか。」

👦「国内の改革」

👨🏫「そう。国内の近代化を進めたんだ。」

近代化のスローガン。

富国強兵・殖産興業

国を富ませ、兵を強くする。そのために国内の産業を盛んにする。

1872年 学制

国を強くするには教育が基本。教育を疎かにしてはいけない。だから、はじめに行った近代化の1つに学制がある。

1872年 鉄道開通

東京~横浜間。

物資や人を素早く移動させるのも、早急に近代化を実現させるには鉄道は必要不可欠。そういえば、上野にある鉄道の高校は「岩倉高校」よ。この高校の名前は岩倉具視にちなんだものよ。

1872年 富岡製糸場

群馬県にある「富岡製糸場」。殖産興業の象徴的な建造物よ。現在、世界文化遺産になっているよね。

1873年 徴兵令・地租改正

20際以上の男子に兵役を課した。しかし、その後、「長男」「一家の主人」や「後継ぎ」、「代人料を支払った者」、「役人」「学生」などが免除され、国民皆兵は名ばかりで、主に農家の次男や三男が徴兵された。

👨🏫「地租改正は入試に出るぞ。さて、その目的は❓」

👨「政府の財政の安定」

👨🏫「素晴らしい❗️模範解答❗️では、その内容は❓」

👩「土地の所有者が現金で納税する。」

👨🏫「よいね。あと『地価の3%を』を付けよう。『土地の所有者が地価の3%を現金で納税する。』」と書いておこう。」

3%と言っても高いのよ😱。だって地価(その土地の価格)は政府が決めるんだもの。地価を高くすれば、3%だって高くなるよね。

このような大規模な改革を、岩倉たちが留守の間に行った。岩倉たちは、留守を守る者たちに「大きな改革はするなよ~」って念を押したにもかかわらず、やっちゃったのよね。その留守番組が西郷隆盛、板垣退助、江藤新平だ。

ほら☝️😄

(欧米外遊組)

岩倉・大久保・木戸・伊藤

(国内留守番組)

西郷・板垣・江藤

ほらほら、何かその後に大きな揉め事が起きるよね。

そう☝️😄

1873年 明治六年の政変

そうそう旧暦から新暦に暦を変えたのも1872年。明治5年12月2日(旧暦)の翌日を、明治6年1月1日(新暦)(グレゴリオ暦の1873年1月1日)としたのよ。

「征韓論」は朝鮮を武力によって開国させようという考えよ。国防的にはロシアの脅威。朝鮮半島をロシアの防波堤にするということ。あとは、朝鮮が日本の新政府の国書を認めなかったことも挙げられる。

征韓論に反対した人たちは、朝鮮への出兵は時期尚早と言う。それよりも国内優先だと。

(国内優先派)

岩倉・大久保・木戸・伊藤

(征韓派)

西郷・板垣・江藤

ここは国内優先派が勝って、征韓派は怒って政府を去るんだけれど、私はその後がおかしいと思う。だって、この翌年、台湾に出兵し、その翌年は江華島事件を起こしているのよ。全然国内優先じゃないよ。

だから、これは指示を無視して大成功を納めた留守番組に、なんの成果もなく帰国した外遊組が嫉妬して、政変を起こしたのよ😱。あくまでも私見だけれどね😉✨。

【自由民権運動】

それで下野した、板垣退助は「大久保の政治は専制政治だ」と批判する。一部のもので政治を行っているのはケシカランと言うことで

1874年

民撰議院設立の建白書

👨🏫「民撰議院って、漢字2字で言い換えると何だかわかるかな。」

👦「・・・。わかりません。」

👨🏫「じゃぁ、覚えておこうね。これは『国会』だよ。」

👦「あっ❗️」

この民撰議院設立の建白書をもって自由民権運動の始まりとされる。建白書に書かれていた内容は、「地租軽減・国会開設・条約改正」。どれも、この時代を語る上でのキーワードだね。

でも、政府は政治を一部のものでやりたいと考えている。そんな政府をギャフンと言わせる。

自由民権運動家「だって五ヶ条の御誓文で天皇陛下が神々に誓われたじゃないか。『広く会議を興し、万機公論に決すべし。』天皇陛下のお誓いを無視するのは不届き者だ❗️」

自由民権運動の根拠、国会開設の根拠に天皇を出されたら、何も反論はできないはずよ😎。

板垣退助は土佐で、政治グループ「立志社」を作った。言論で政府を攻撃したんだね。

一方で、武力で政府を攻撃した者もいた。特に元武士、「士族」だ。その最大の反乱が、西郷隆盛が起こした「西南戦争」。元武士が、農民の寄せ集めと見られていた徴兵令で作られた政府軍に負けた。反政府の者たちは、もう、政府に武力で反抗するのは無理だと悟った。

明治維新はどこからどこまでというのは定かではないが、五ヶ条の御誓文の1868年から西南戦争の1877年までの10年間としよう。

翌年には、大久保利通は東京の紀尾井坂で暗殺される。この明治維新の10年間で、木戸孝允、西郷隆盛、大久保利通の維新の三傑は全ていなくなった。まだまだ若造達が、次の世代を担わなければならなくなった。それが伊藤博文、山県有朋、黒田清隆、大隈重信などである。

1877年の西南戦争で政府に対して武力で反抗するのは不可能なことを悟った人々は、自由民権運動を盛り上げ、国会を開設することを目標にする。そして、国会で憲法を作ることも目標に盛り込む。

憲法とは国の最高法規。その国にいるものは、それが権力者であっても守らなくてはならない。権力者の思うがままの人治政治ではまずい。権力者の権力を制限するのが憲法よ。そんな憲法が作られたら、天皇中心の中央集権国家にならない。民権派に憲法を作らせてはならないと、政府は考えたかもはされないね。

と、一般論で説明したけれど、当時の政府も憲法を制定することに大賛成だったのよ。欧米諸国に日本が「近代国家」として認められるには「憲法」が必要だと考えていた。そうすれば「(不平等〉条約の改正」に有利だとも。だから、いかに天皇に権力を集中することを規定するかを悩んだと考える🤔

1880年 国会期成同盟

全国の自由民権運動家が大阪に集まり団結した。政府に国会を作らせようと。

政府内でも意見が2つに割れた。

大隈重信 VS 伊藤博文

直ぐに 憲法制定 徐々に

直ぐに 国会開設 徐々に

そこで政府内で「オショクジケン」が起こった。

「お食事券」ではないわよ😎。「汚職事件」よ😱。

汚職とはとは、議員・公務員や民間企業が、地位や職権・裁量権を利用して横領したり優遇措置をとったりすることよ。まぁ、土地や税金など、国民の財産を盗む行為よ。まぁ、泥棒ね。汚職事件を起こした奴は泥棒と同じなのよ。それは頭に叩き込んだ方がよい。自分の財産を盗まれたら怒るのに、国の財産を盗まれても怒らない国民の多いこと。怒っても忘れてしまう国民の多いこと😞💨。

1881年、北海道の開拓使にある国の財産(土地や建物など)を、権力者黒田清隆のお仲間に安く払い下げたのよ。これには異説もあるが、一応教科書的な理解はこれなのよね😌。

これが事実だとすると、近年にも何か似たような疑惑があったわね。国有地を権力者の知り合いとされる人

に安く払い下げたとか下げないとか😣。ここは、深入りしないでおこう。

大隈は民権派と組んで政府を攻撃した。政府は払い下げを中止し、反政府に回った大隈を政府から追い出した。

1881年 明治14年の政変

という。

さて、この明治維新と自由民権運動の時代が約10年(12年)。

そして、このあと、立憲国家成立の時代が10年。そのあとの日清日露戦争の時代が20年と続くのよ。

立憲国家成立と日清日露戦争の時代はまたの機会に~👋😄

今までの授業をこちらから遡れるわよ😉✨

(追伸)

本当はこんな授業は社会科じゃない😣。因果関係を羅列しただけ😌。

本当は、当時の資料などを見て、自分が当事者だったらどんな判断をしたかなどを考えさせることの方が社会科教育では大切だと私は考えるのよね😅。

仕方がないんだけれど、教科書が読みにくいの。テーマごとの記載だと、前後関係がよく分からないところも多い。明治初期の外交と岩倉使節団と国内の大改革の前後や因果関係は、教科書をよく読めば分かるけれど、子どもには分かりにくいわ😌。だから、こんな感じでまとめたの👋😄